Welcome to photo collections |

自宅から圏央道、中央道経由で、勝沼インターで降りて、塩山、雁坂トンネルを通り、三峰山に行きました。三峯神社を参拝した後、秩父市大野原の友人宅に宿泊する。秩父神社の夜祭を見学する。

三峯神社(みつみねじんじゃ)は、埼玉県秩父市三峰にある神社で、秩父三大神社の一つです。標高1,100メートルの三峰山の山頂近くに位置し、自然豊かな環境に囲まれています。三峯神社は、古くから山岳信仰の中心地として知られており、特に霊峰としての信仰が深いです。神社の創建は古く、伝説によれば、日本武尊によって創建されたとされ、主祭神は伊弉諾尊(いざなぎのみこと)と伊弉冉尊(いざなみのみこと)です。

友人に市内の見どころに案内されたのち、秩父夜祭を見学する。 秩父夜祭は、埼玉県秩父市で毎年12月2日と3日に開催される伝統的な祭りです。この祭りは、秩父神社の例大祭として行われ、豪華な山車(だし)や花火が特徴です。秩父夜祭は、京都の祇園祭、飛騨の高山祭とともに「日本三大曳山祭り」の一つに数えられ、秩父祭の屋台行事と神楽を含む『山・鉾・屋台行事』33件が、ユネスコ無形文化遺産に登録されています。祭りのハイライトは、豪華な装飾が施された山車が市内を練り歩く様子で、多くの観光客が訪れます。また、夜空を彩る花火も見どころの一つです。

秩父3社とは、秩父地方にある三つの主要な神社、すなわち秩父神社、三峯神社、宝登山神社を指します。長瀞に位置する宝登山神社に参拝後、月の石もみじ公園にて紅葉を鑑賞した。半分ほど落葉していました。

蓼科温泉(たてしなおんせん)は、長野県茅野市北山に位置する温泉郷です。美しい自然環境と豊富な温泉資源に恵まれ、観光客に人気のスポットとなっています。蓼科温泉は、八ヶ岳の北側、蓼科高原に位置し、四季折々の風景が楽しめる場所です。特に秋には紅葉が美しく、多くの観光客が訪れます。

10月中旬に訪れましたが、紅葉はまだ見頃になっていませんでした。

北八ヶ岳ロープウェイ山麓駅乗り場にて。ロープウェイに乗車して、紅葉を見ようと来ましたが、霧に覆われて周り一面真っ白で、何も見えません。

北八ヶ岳ロープウェイから、白樺湖、車山高原、霧ヶ峰へと、ビーナスラインをドライブしてみました。霧に囲まれ、紅葉の景色はよく見えません。

ビーナスラインからメルヘン街道に来ました。横谷渓谷にある乙女滝です。横谷渓谷は蓼科高原のメルヘン街道(299号線)沿から徒歩で行きます。メルヘン街道は麦草峠、白駒の池、八千穂高原へと続きます。

帰りは、諏訪南インターではなく、小淵沢インターから中央道に乗ることにした。エコーラインを経由して、たてしな自由農園原村店で珍しい農産物や信州ワインなどを買い、その後、富士見高原を通過して、道の駅小淵沢に寄りました。この道の駅で、ハナイグチなどのキノコ類、ルバーブジャムなどを購入。近くに、星野リゾート リゾナーレ八ヶ岳があるので、そこで昼食を食べることにした。ハロウイーンの飾り付けがしてありました。

信濃國一之宮 諏訪大社は全国各地にある諏訪大神を祀る諏訪神社の総本社です。諏訪大社は、長野県の諏訪湖を囲むように、上社前宮と本宮、下社春宮と秋宮の四社からなる神社です。創建は古く、古事記の国譲り神話にまでさかのぼり、最も古い神社の一つとされております。なかでも本宮、春宮、秋宮は本殿を持たず、自然そのものを御神体とする古来からの信仰の姿を現在に伝えています。

祭神は建御名方神(たけみなかたのかみ)です。建御名方神は、諏訪大社の主祭神であり、諏訪湖のほとりにある上社本宮に祀られています。彼は、諏訪大社の神々の中でも特に重要な存在であり、地域の守護神として信仰されています。建御名方神は、農業や漁業の守護神としても知られ、地域の人々から深く尊敬されています。

『古事記』の国譲りの段では、大国主神の御子神として登場する。『先代旧事本紀』では大己貴神(大国主神)と沼Day河比売(奴奈川姫)の子とされ、「信濃国諏方郡諏方神社に鎮座す」と明示されています。

諏訪大社の社殿の周囲四隅には、御柱(おんばしら)と呼ぶ4本のモミの柱が建てられている。御柱は一から四の順に短く細くなり、上空から見た場合に時計回りに配置される。7年に一度、寅と申の年に行われる大祭「御柱祭」は大勢の観光客が訪れる有名な神事です。正式名称を「式年造営御柱大祭」といい、その全てが諏訪の氏子の奉仕によって執り行われる諏訪大社最大の神事です。起源や由緒などは詳らかでありませんが遡ること1200年以上、最初の記録は平安初期と残されています。

諏訪大社上社:本宮

諏訪大社上社:前宮

袋田の滝(Fukurodanotaki)は、茨城県北部の大子町(だいごまち)にある、日本三名瀑のひとつに数えられている名爆です。高さ120m・幅73mの大きさを誇ります。滝の流れが大岩壁を四段に落下することから、別名「四度(よど)の滝」とも呼ばれ、その昔、西行法師がこの地を訪れた際、「四季に一度ずつ来てみなければ真の風趣味わえない」と絶賛したことからとも伝えられています。袋田の滝・生瀬滝は、平成27年3月10日に国の名勝に指定され、さらに、袋田の滝は平成27年10月には、恋人の聖地に選定(NPO法人地域活性化支援センター)されました。

大子町(だいごまち)は、茨城県の県北地域西部に位置し、久慈郡に属する町。福島県や栃木県と県境を接しています。大子町は久慈川上流の奥久慈地域の中心であり、観光と農業を中心とする町です。

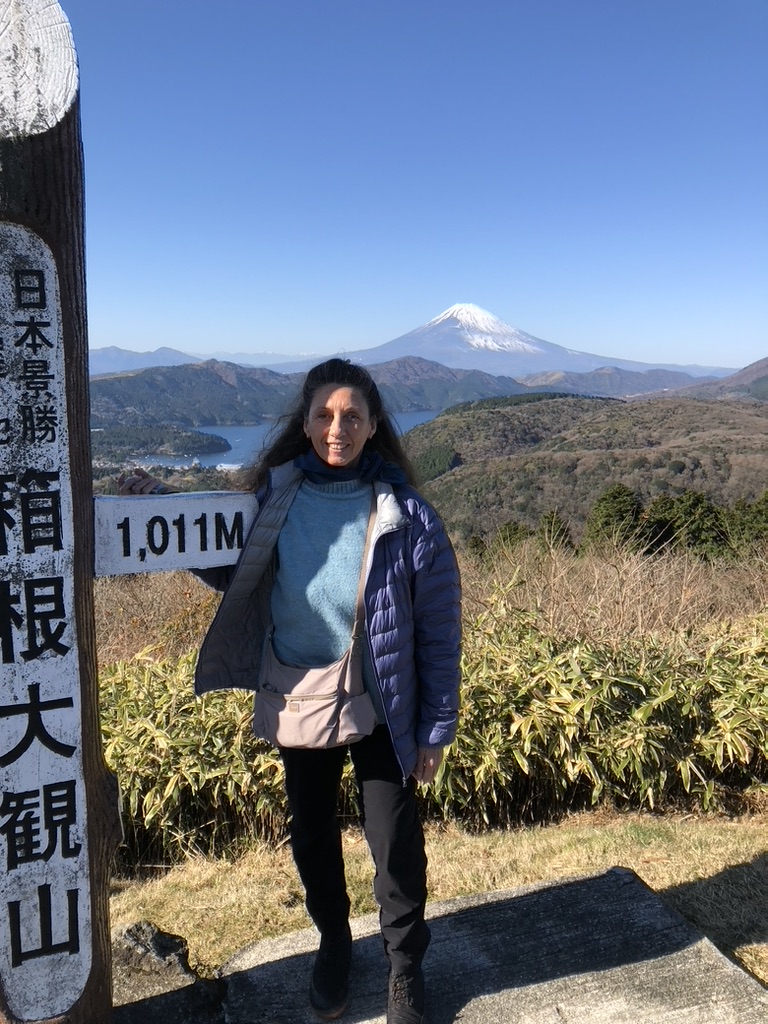

箱根 駒ヶ岳ロープウェー 頂上